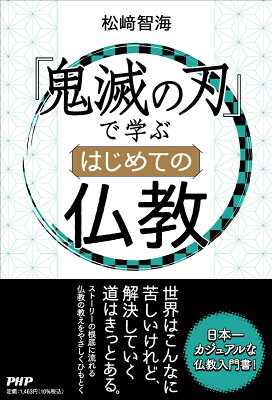

『鬼滅の刃』で学ぶ はじめての仏教、タイトルにある通り『鬼滅の刃』を通じて仏教を学ぶ本です。

通常の鬼滅考察本ではありません。(ネタバレは多分に含まれますが…)

しかし、『鬼滅の刃』と仏教の教えには共通点が多く、『鬼滅の刃』がより深く理解できました。

『鬼滅の刃』で学ぶ仏教

浄土宗のお坊さんである作者によると『鬼滅の刃』には、仏教的なエピソードが多く含まれているのだそうです。

- 岩柱・悲鳴嶼行冥(ひめじまぎょうめい)が唱える念仏は般若心経

- 弔いや埋葬のシーンが多い

- お釈迦様や聖人の人生と重なる登場人物たち

- 炭治郎の記憶の継承は仏教的に説明がつく

確かに、物語の冒頭で炭治郎は殺された家族の墓を作ってから禰豆子とともに旅立ちます。また、炭治郎は戦い、敗れた鬼たちにも最後は慈悲の心をかけるんですよ。

そんなところも、自分の命を狙った相手も許す仏陀の慈悲に通じるものがある。と、私は思います。

「滅」の意味

日本では古来から怨霊など悪いものを「祓う」、「祀る」など遠ざける行為が主流でした。けれども『鬼滅の刃』では「滅」という強い言葉が使われています。

そこに仏教との深いつながりがある、と作者は考えています。仏教で滅するのは「煩悩」であり、「鬼」=「煩悩」であると。

確かに鬼たちは「認められたい」など、強い煩悩を持っていますから。

こう考えると英語訳の『DEMON SLAYER』では、単なる鬼退治になってしまいますね。

諸行無常と我欲

諸行無常とは、「世の中のものはすべて変化する」という教えです。世の中の全ては常(不変)ではない。スパンは違うけれど変化していくのです。

しかし、鬼舞辻無惨はこう言います。

私が嫌うのは変化だ

このセリフにもあるように、彼は諸行無常の真逆である「不変」を追い求めます。

作者は鬼舞辻無惨を「我欲のかたまり」であり、我欲から煩悩である鬼が生み出される、と言っています。

そして、それを滅するものが、炭治郎の行動であり、それが仏教の教えにつながるのだとか。

前に読んだ笑い飯・哲夫さんの『ブッダも笑う仏教のはなし』では、カレー鍋に例えられています。

世の中に存在するものは、たまたまお玉に入っているカレーの具材にすぎないのだとか。

西のキリスト教、東の仏教

物語はそれが生まれた国の歴史や宗教が反映されます。『ナルニア国物語』や『指輪物語』など、西洋で生まれたファンタジーにはキリスト教の影響があると言われています。

しかし、日本は新しいものを取り入れるのは得意でも、自分たちの風習や宗教をベースにした物語は少ないんですよね。

だから『鬼滅の刃』の仏教のような、東洋的思想に裏打ちされた物語が描かれるのは、単純に嬉しいのです。